أحييكُم بتحيةِ الإسلام فالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته...

نًجدِدُ اللقاء معكم و في جُعبتنا شذراتُ جديدة و خواطِرُ إلهامية نرجو من اللهِ أن تُلامس قلوبَ مَن يُصادِفُها و أن تكونَ سبباً في خيرٍ كثيرٍ لكُلِ مَن يُضحي بِدقائقِ وقتهِ الغالية من أجل الخوضِ في رِحابِها ..

فلكم منا جزيلُ الشكرِ و خالصُ المودةِ و العِرفان ..

بينما كنت أقرأُ وِرداً سريعاُ و كنتُ أتلو بعضاً من الآيات في سورة الأنعام..

استوقفتني آيةٌ جعلتني أتوقفُ عندها و أقول : نعم والله.

هذه الآية ألهمتني و استذكرتُ بفضلها واحداً من أهم الدروس التي تعلمتها في أيام دراستي الجامعيةِ عن فنون اتخاذ القرار و الطبيعة البشرية..

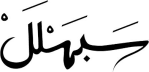

هذه الآية هي, كما أنزل اللهُ في كتابه العزيز:

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116) - الأنعام

و تأتي هذه الآية في سياقٍ معينٍ و لها تفسيرٌ معينٌ حسب سياقها و لن أخوض فيه حالياُ في هذه النشرة و لكن..

يتجلى لنا في هذه الآية مبدأٌ مهم..

مبدأٌ يدعونا إلى التفكير النقدي و تحكيمِ العقل قبل الانصياع..

مبدأٌ يحثُّ الإنسان بشكلٍ عام و المُسلِم بشكلٍ خاصٍ على انتهاجِ منهجٍ استقلاليٍ في تفكيره و قراراتِه..

منهجٍ لا يستند فيه على طاعةِ الأكثريةِ و الأغلبيةِ فقط لأنّ أصواتَهم تعالت و هُتافاتُهم تطاولَت..

مبدأٌ يأخذُ بيدِ صاحبهِ في طريقٍ قد تكونُ غريبةً و وحيدةً لكونها على غيرِ ما يصيحُ بهِ القطيع..

ولكنه طريقُ صلاحٍ و حقٍّ و طريقُ حقيقةٍ مُطلقةٍ و عقلٍ أعمَلَهُ صاحبه..

فأنقذه.

ماهي نظرية القطيع؟

تخيَّل هذا:

أنت تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي و تُقلِّبُ المقاطع و “الريلزات”، كعادتك..

وفجأةً يظهرُ أمامكَ سيلٌ إعلاميٌ من المقاطع الترويجيةِ و “الهبّات” التسويقية..

الجميع يتحدث بحماسةٍ عن منتج جديد، أو مسلسل تلفزيوني، أو مطعم جديد.

لم تسمع به قط و لا تعرف الكثير عنه، و لكنّ شيئًا ما يجذبك.

"ربما يجب أن أجربه أنا أيضًا"، سَتُفكر…

وهكذا، ستجد نفسك على متن عربة التقليد.

هذا هي ببساطة نظرية القطيع أو تأثيرُ العربة - The Bandwagon effect..

وهي إحدى أشهر الانحيازات الفكرية و المنطقية التي تُؤثر بشكلٍ مباشر على طريقة تفكير المرء و اتخاذه لقراراته…

و هي باختصار انحياز منطقيٌ يدفعنا إلى تبنّي أفكار أو اتجاهات أو سلوكيات لمجرّد أنّ الجميع يفعل ذلك.

يبدو الأمر بسيطًا وممتعًا أحيانًا..

ولكن الحقيقة هي أنّ هذه القوة الخفية تشكِّل قراراتنا أكثر مما نعترف به.

إذن، لماذا نقع في هذا الفخ؟ كيف يمكننا مقاومته؟

وهل نحن فعلاً نتخذ قراراتنا بأنفسنا، أم أننا مجرد... أتباعٍ للحُشود؟

تحملُ نظرية القطيعِ في جوهرها قاعدة بسيطة و مباشرة:

كلما ازداد عدد الأشخاص الذين يؤمنون بفكرة ما أو يقومون بشراءِ منتجٍ معينٍ أو يدعمون قضيةً بعينِها، زادت احتمالية أن ينضم آخرون إليهم.

إنّ الأمر أشبه بالالتحاق بطائفةٍ عَقديةٍ من أمثال الKKK ! و لكن على مستوىً ألطف بعض الشيء..

هذا السلوك متجذر في تكويننا النفسي..

فنحن كَكائناتٍ بشرية نمتلك رغبات اجتماعية و حاجة عميقة للانتماء والشعور بالتوافق مع الآخرين.

حتى إن كان ذلك في بعض الأحيان, يعني انخراطنا في حركاتٍ و موجاتٍ لا تمُتُّ لمبادئنا الجوهرية و قواعدنا الشخصية بِصِلَة.

تعودُ جذور هذا المصطلح تاريخياً إلى الحملات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية و تحديداً في القرن التاسع عشر..

كانت "العربة" (Bandwagon) تُشير إلى عربة مزينة ومزودة بفرقة موسيقية تجوب الشوارع لجذب الانتباه للحملات الانتخابية, و كان المرشحون السياسيون يستخدمون هذه العربة كوسيلة لجمع الحشود ودعوتهم للانضمام إلى دعمهم.

و الهدف واضح:

كانت رؤية الكثيرين على متن هذه العربات تعطي انطباعًا بالتأييد الجماهيري، مما يدفع الآخرين للانضمام.

في البداية، كان المصطلح يستخدم للإشارة إلى "الركوب على موجة النجاح"، بمعنى دعم الأمر الذي يبدو ناجحًا أو شعبيًا.

و مع مرور الوقت و السنين..

أخذ المصطلح بُعدًا نفسيًا أعمق ليصف الظاهرة التي تجعل الأشخاص محطّ تأثُّرٍ بالقرارات والسلوكيات الشائعة فقط لأن الآخرين يقومون بها.

و علاوةً على ذلك, و رغم أن المصطلح قد لا يبدو مألوفًا بشكل مباشر..

إلا أن الفكرة تتجذر في أمثال عربية قديمة أيضاً من مثل:

"مع الخيل يا شقرا"، المقولة التي تشير إلى اتباع الأغلبية دون تفكير.

"الناس على دين ملوكهم"، المقولة التي تُظهر مدى تأثير السلطة أو الأغلبية على قناعات الناس وأفعالهم.

و الخلاصة؟

إنّ تأثير العربة أو نظرية القطيع , ليست مجرد مصطلح تاريخي، و إنّما انعكاسٌ لنمط تفكير عالميٍ أزليٍ و مستمر.

لماذا نقع ضحيةَ الإمّعية؟

لفهم هذا نظرية القطيع أو تأثير العربة..

علينا تحليل دوافعه الأساسية والبحث في جذوره النفسية والاجتماعية التي تدفعنا لتبنّي ما تُمليهِ علينا الجماعة.

1. الدليل الاجتماعي

البشر بطبيعةِ الحال كائنات اجتماعية.

و حينَ نرى الآخرين يرتادونَ موجةً معينةً و يقومونَ بتبنَي أمرٍ ما، فإننا نفترض أنهم على درايةٍ بما هو أفضل, فلماذا نُخالفُ ماهو مقبولٌ بالفعل؟

و هذا بالضبط ما جرت عليه عادةُ الأُمَم السابقة و التي ذكر اللهُ حالها في كتابه العزيز واصفاً ضلالهم كنتيجةٍ للإمّعيةِ و التّبَعية:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (170) - البقرة

2. الخوف من تفويتِ الأمور (FOMO)

يا سلام!

الخوف من تفويتِ الأمور و تضييعها؛ الصديق الصّدوق لنظريةِ القطيع.

في أغلب الأوقاتِ نحرص حرصاً تاماً على مواكبة الجميع في تياراتٍ وقتيةٍ و أحداثٍ مؤقتةٍ فقط حتى لا تفوتنا الفرصة !!

لا أُخفيكَ عزيزي القارئ أنّ هذا هو السلاحُ الأشهر لدى خبراء التسويق و خصوصاً العاملين في مجال إدارةِ المعارض و الفعاليات..

فترى جميع الرسائل التسويقية تستند على رسالةٍ واحدةٍ مفادها: اغتنم الفرصة قبل فواتِها !

و كأنك حين تقع في ذنب تفويتها, فإنك قمت بتفويتِ قطارٍ يؤدي بك إلى الجنة - أستغفر الله.

حين نرى جميع من حولنا في حالةٍ جماعيةٍ من الحماسةِ و الهوسِ و الترقبِ لأمرٍ معينٍ أو حدثٍ معينٍ أو منتجٍ معين..

فإن شيئاً مُقلقاً يستعِّرُّ في نفوسنا و نجد ذواتنا ندور في دائرة من الخوف غير المنطقي و نُردِّد: ماذا لو فاتنا الأمر؟

على سبيلِ المثال, فكّر في أي حدثٍ شهيرٍ قررت المسارعة لاقتناء تذاكره, أو مسلسلٍ تيلفزيونيٍ سارعت في مشاهدةِ حلقاته..

هل قمت بذلك لأنك مهتمٌ حقاً؟ أم لأنك لا تريد أن تُستبعد من الحديث و تكون الشخص الذي يُقالُ عنه “برع السالفة”..

3. السلاسة الإدراكية

التفكير النقدي و استقلاليةُ الرأي؟ تتطلب جهدًا.

اتباع الأغلبية؟ أمرٌ بسيط وسهل.

من الأسهل للمرءِ أن يثِق بالحشد بدلاً من التساؤلِ و “الفلسفة” في كل شيء.

عندما نواجه قرارات معقدة أو مواضيع لا نملك خبرة كافيةً فيها..

فإن أدمغتنا تسعى لتوفير الطاقة عبر تجنب المجهود العقلي المطلوب للتحقق أو التحليل.

و هنا يظهر دور الأغلبية كمصدر "موثوق" يوفر علينا عناء البحث والشك.

فعلي سبيل المثال: تخيل إطلاق هاتف ذكي جديد بمواصفات لا تفهمها تمامًا.

تنتشر مقاطع الفيديو و التقييماتُ الحماسيةُ من هؤلاء “الإنفلوينسرز”على الإنترنت، وتضج وسائل التواصل الاجتماعي بأشخاص يُشيدون به و يوصونَ باقتنائه قبل فوات الأوان.

قد تجد نفسك مقتنعًا بشرائه رغم أنك لم تتحقق فعليًا من مدى ملاءَمته لاحتياجاتك الشخصية!

إنك تعتمد على "الزخم الجماعي" بدلًا من تحكيم عقلك.

4. الرغبة في الانتماء

تكمُن رغبتنا العميقة للإنتماء في صميم قلبِ الطبيعة البشرية.

منذ العصور القديمة، كان البقاء على قيدِ الحياة يعتمد بشكل كبيرٍ على العيش ضمن مجموعاتٍ و قبائل.

هذا الإحساس بالارتباط بعشيرةٍ معينةٍ أو جماعة ما, مازالَ محفورًا فينا حتى اليوم..

لكنه يأخذ أشكالًا حديثةً تتجاوز البقاء البدني ليشمَل أيضاً على البقاء العاطفي والاجتماعي.

إننا بطبيعةِ الحال, في أعماقنا، نبحث عن الاتصال: الأمرُ الذي يمنحنا شعورًا بالقبول والأمان…

و لأنّ مخالفة الجماعة قد تعني العزلة أو الرفض.

فإنّ في تبني الآراء أو الاتجاهات الشائعة تحقيقُ لرغبتنا في الانسجام..

مما يشعرنا بأننا جزء من نسيج اجتماعي مشترك، وهو أمر يعزز شعورنا بالهوية والأمان.

التكلفة الخفية لتأثير العربة

بينما يبدو الانضمام إلى الاتجاهات والانسياق خلف ما هو شائع أمرًا باعثاً بالطمأنينة و جالباً للشعور بالمشاركة المجتمعية و الانتماء.. فإنه لا يكاد يتعدّى كونَه ناقوس خطر..

في كثيرٍ من الأحيان, يحمل هذا التحيزُ المعرفي في طياته تكاليفَ خفية قد تعودُ بأثرٍ سلبيٍ على ذواتنا و تسلبُ منا تفرُّدَ هويتنا، قراراتنا، وحتى جودة حياتنا بشكل شمولي..

ولكن, حين تكون على وعيٍ بالوجودِ الطبيعي لهذا التحيز المعرفي في طريقةِ تفكيرِك و المنطق الذي خُلِقَ عليهِ عقلُك..

فإنكَ ستتمكن من مواجهةِ هذا التأثيرِ بوعيٍ و نضج, و إليك بعض التكاليفِ الخفية و كيفية التعامل معها:

1. فقدان الفردية

قد يُذيب اتباعك الدائمُ للحشدِ شخصيتك المميزة وسط الآراء الجماعية. قد تجد نفسك تتبنى أفكارًا أو تفضيلات ليست بالضرورة نابعة من قناعاتك الشخصية، بل فقط لأن "الجميع يفعل ذلك".

تأمل قليلاً في الفترة المنصرمة..

متى كانت آخر مرة اتخذت فيها قراراً معيناً و مهمًا دون أن تسأل نفسك: "ماذا سيعتقد الآخرون؟"

إن كان عدد القراراتِ من هذا المثيل, كبيراً.. فإنه حريٌ بكَ أن تراجع نفسَك.

2. عقلية الخِراف

عندما يتبع الجميع اتجاهًا معينًا دون تحليل نقدي، تضعف قدرة الفردِ على التفكير المستقل. مما يؤدي إلى ظاهرةٍ تُسمى بـ"التفكير الجماعي" - Groupthink, و فيها تختارُ الأصوات المعارضة التي قد تقدم رؤىً أعمق أو تحذيرات ضرورية, طريقَ الصمت فقط لاجتنابِ مخالفةِ الجماعة.

و النتيجة؟

قرارات جماعية كارثية، و ما أكثر ذلك في اجتماعاتِ الأعمالِ و الحقولِ المهنية ! و التي كثيراً ما تتجلى فيها مصائبُ تثيرُ الاستغرابَ من أمثال الفقاعات المالية أو صعود أزمات اجتماعية وسياسية و التي تشعل تساؤلاً واحداً و هو: “ أليسَ فيكم رجلٌ رشيد؟”

حتى لا تنخرط في هذا التيار و خاصة عند عملك ضمن فريق, كن جريئاً و ألعب دور سفيرِ الشيطان أو The Devil’s Advocate , و احرص على توضيح ذلك بداية الاجتماع و أوضِح للجميعِ أنك ستكونُ الشخص المُخالِف - فقط بهدف تمكين الفريق من النظرِ بشكل مختلفٍ و من زوايا أخرى.

3. انتشار المعلومات المضللة

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، تُقاس الحقيقة أحيانًا بشعبيتها.

هذا الانتشارُ المتسارع كثيراً ما يكونَ أداةً لنشر الأخبار الزائفة أو المعلومات المضللة و التي تجدُ قوة زخمها نتيجةً لانغماس الناس في نظرية القطيع.. حيث يشارك الناس منشورات شائعةً دون التحقق من صحتها و يمارسون “ترندات” دون التحقق من شرعيتِها و مناسبتِها لأبسط المبادئ و القيم.

قبل الإنخراط خلف نشر ما هو شائع, توقف قليلاً و تحقق من المصدر: من نشر هذا الخبر؟هل هو مصدر موثوق مثل وكالة أنباء معروفة؟ هل يحتوي المنشور على روابطَ لمصادر يمكن التحقق منها؟

و حتى تتمكن من بناء وجهة نظرٍ سليمةٍ و حكمٍ منطقي, لا تكتفِ بمنشورٍ واحدٍ و رأيٍ واحد. بل ابحث عن مصادر أخرى تناقش الموضوع ذاته و لا تُشارك منشوراً فقط لأنه هيَّجَ في داخلك مشاعرَ مؤقتة.

باختصار..

كيف نتجنب التكاليف الخفية؟

توقف لحظة للتساؤل عن السبب الحقيقي وراء اتباعك لاتجاه معين: هل يناسبك فعلًا أم أنك فقط "مع الخيل يا شقرا"؟

مارس التفكير النقدي. لا تخف من التشكيك فيما يبدو شائعًا أو مضمونًا و واجِه.

حافظ على صوتك الخاص حتى وسط الحشود. فالاستقلاليةُ و الفردية هي سمةٌ جوهريةٌ للقوةِ الفكرية و سلاحٌ فتّاكٌ في وجه الإمّعية.

و في الختام

شعبيةُ الآراءِ؛ هي عربةٌ لا يجُدُر بكَ امتطاءُ صهوتِها على الدوام؛ فحكِّم عقلك.

ليس كل ما يتبناه الجمعُ هو عينُ الصواب، ولا كل ما ينتشر في أوساطِ الحشودِ هو غايةُ المُراد..

في عالم يضجُّ بالأصوات المتطاولةِ والآراء المتباينة..

أصبحت حاجةُ المرءِ للاستقلاليةِ في الفكرِ حاجةً مُلِحةً ما دامَت تتِمُ ضمن إطارِ ما لا يُغضِبُ الله..

حينَ تعملُ على تنميةِ مهاراتك و قدراتِك على التمييز بين ما هو شائع وما هو حقيقي…

و حين تكونُ قادراً على التعرُّف على الأصواتِ الداخلية و الانحيازاتِ المعرفية و الميولِ البشريةِ التي كثيراً ما تُعكِّرُ سلامةَ قراراتِك و أحكامِك..

فإنك تصبحُ شخصاُ واعياُ و امرِءاً فريداً قلّما انصاع للهوى..

و عقلاً لا يُقهر.

كن واعيًا..ِ

اسأل، تحقق، تفكّر بعمق قبل أن اتّباع أي تيار أو امتطاءِ أي موجة..

احرص على اتخاذ قراراتك بناءً على وعيك وقيمك الخاصة ..

ولا تنسَ اللجوءَ إلى كتابِ اللهِ و سنةِ نبيهِ قبل كل شيء..

فإنّ ذلك هو السبيل الوحيد للحفاظ على فرديتك وتجنب الوقوع في فخاخ التقليدِ و التبعية..

اختر بعناية و انتقِ ما يجدُ لنفسه حيزاً في حياتِك و عقلِك..

فالاختيار الواعي هو القوة الحقيقية في مواجهة الجهل.